|

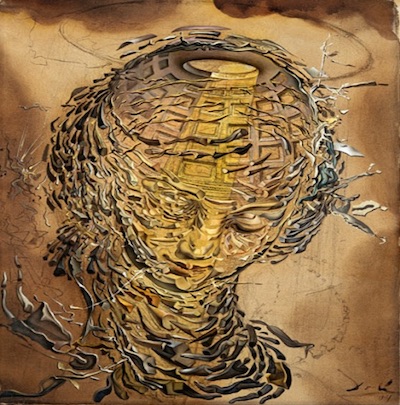

(Cliquer sur l'image pour consulter le catalogue) Animé par Joseph ROUZEL, psychanalyste, formateur et superviseur, met au travail la confrontation entre psychanalyse et travail social. C'est un espace de réflexion, d'élaboration, de partage. Il fait circuler des textes libres , dispose d'un forum de discussion , d'un kiosque de critiques d'ouvrages récents et présente des propositions de formations en travail social .

"Toute formation humaine, affirme Jacques Lacan, a pour fonction, par essence et non par accident, de refréner la jouissance" (in Autres écrits). La formation professionnelle continue est un mode d'intervention sociale pour les apprentissages et les remises à jour qu'elle procure. De plus, elle favorise un questionnement chez les travailleurs sociaux quant à la place qu'ils occupent auprès des personnes dont la société leur confie l'accompagnement. |

Voir tous les documents audio »

Voir tous les documents vidéo »

Le parcours de Sherif Toubal le mène de la forme la plus rigide du religieux à une souplesse d’âme et de pensée qui s’incarne dans cette grande avancée datée de 1905 dans notre tradition républicaine : la Laïcité.

Dans l’Antiquité, le désir était circonscrit au Discours du maître et il devait être conforme à la morale des dominants. C’est avec Freud au début du siècle dernier, que le désir a pu s’exprimer dans toutes ses composantes y compris et surtout sexuelles, là où le désir est relié au plaisir.

Dans les métiers de l’humain, de l’aide, du soin et de l’éducation, une démarche clinique repose en premier lieu sur une conception de l’autre comme un sujet unique, spécifique. L’objectif est de créer les conditions pour qu’émerge un sujet de parole et de désir à la mesure des potentialités de celui-ci, et de l’aider à trouver une voie dans laquelle il pourra se réaliser et être heureux.

La clinique analytique : de l’impossible du savoir et du traitement

Le 28 septembre 2023, dans le cadre des séminaires de L’infinir, Enrica Ferri a invité Alain Bozza et François Keller à débattre autour de la question : Traiter l’anomalie avec des outils normalisants : où est la folie ? Chacun de leur livre démontre comment le management actuel, n’arrivant pas à quantifier la parole, impose des outils d’évaluation et de contrôle qui étouffent toute invention dans l’intervention en institution. Aux équipes qui refusent ce diktat, l’Etat répond par la sévérité en les disqualifiant et en leur retirant le droit de pratiquer en son nom. Et pour celles qui s’accommodent de ces exigences, frustrations, perte de sens et démissions sont au rendez-vous.

La première fois que j’ai participé à une séance de supervision, c’était lors d’un de mes stages de master en psychologie clinique. Avec l’équipe nous étions sortis des murs de l’institution et avions traversé la ville en tramway pour rejoindre les anciens locaux de Psychasoc. Ensemble nous nous étions déplacés physiquement pour aller voir ailleurs, pour questionner sur une autre scène ce que nous vivions au dedans avec ceux que nous accompagnions, les fameux « usagers » ; les hommes et les femmes, les fous, les non dupes qui nous questionnent tant. J’avais fini par raconter une histoire selon les principes de l’instance clinique en trois temps. Bien qu’assez angoissée au moment de prendre la parole, je me décidais de parler de mon lien à Laurent. J’ai d’abord eu le sentiment d'être écoutée lors du premier temps. Puis dans le second temps, au travers des retours faits par les collègues, j’entendais autrement mon histoire. Enfin, j'avais fini par sentir un déplacement dans mon rapport avec Laurent, lors du dernier temps d’échange libre. Je me sentais plus légère, moins encombrée et peut être plus libre de pouvoir le rencontrer à l’endroit de sa subjectivité ; tout en sachant tout de même que « les voix du seigneur sont impénétrables ». J’en avais gardé l’idée que la supervision, l’analyse de la pratique permet un déplacement, de changer son regard. C’est depuis comme cela que j’en parle sans trop savoir de quel déplacement il s’agit.

Ce travail retrace un déplacement subjectif depuis une séance d’instance clinique jusqu’à arriver à me penser à l’endroit de la fonction de superviseur. On y trouvera la question de la faute et de la honte, le manque d’une lettre et la chute de l’objet, des histoires de vie et de mort. On y lira l’intime et le politique, ma visée étant que le travail subjectif produise des effets au-delà du personnel.

Le 27 avril 2023, pour le deuxième séminaire de L’infinir, Enrica Ferri a invité au débat, deux auteurs qui ont écrit autour de l’intervention en éducation : Sandra Tissières et François Keller. Ce séminaire s’est déroulé à la Maison de quartier sous-gare à Lausanne en présence d’un public averti qui a participé au débat autour du travail de l’éducateur, des enjeux de gouvernance et du statut de l’écriture.

Copyright © par PSYCHASOC

n° de déclaration : 91.34.04490.34

— site web réalisé par Easy Forma —