Textes > fiche texte

Monographies supervision, VIII è promo.

mercredi 11 août 2010

Monographies supervision, VIII è promo.

Thespis d’Icare (en grec : Θέσπις, ° -580 -† ?) poète et dramaturge de la Grèce antique, est considéré comme le plus ancien tragique grec, et le premier acteur .

En -550 Thespis introduit en Attique un genre mi-religieux, mi-littéraire où se mêlent le chant et la danse. Il s'agit du dithyrambe . Puis il imagina de diviser le chœur et d'insérer des tirades parlées par un personnage seul, séparé des choreutes. Selon la légende, il aurait interprété lui-même ce premier rôle d'acteur en -534 .

On dit aussi que Thespis passait de ville en ville sur un chariot (Le chariot de Thespis) et qu'il jouait les pièces de sa création accompagné d'un ou deux comédiens seulement. Jusqu'au début du XI e siècle , l'expression « monter sur le chariot de Thespis » signifiait : embrasser la carrière théâtrale .

À partir du V e siècle av. J.-C. sous Pisistrate (tyran d'Athènes qui avait pris le pouvoir en s'appuyant sur le peuple) se déroulaient des concours de tragédies dont le thème était l'instruction au rôle de citoyen [ 2 ] . La première tragédie couronnée était une pièce de Thespis jouée par une minorité de comédiens dont Thespis.

Durant cinq jours des auteurs dramatiques (les étrangers, grecs non Athéniens, étaient admis) s’affrontaient en présentant en une journée trois tragédies et un drame satyrique ; les œuvres étant préalablement choisies par l’archonte. L'archonte choisissait l'acteur principal (protagoniste), le second rôle (deutéragoniste), le troisième rôle (tritagoniste)… Puis avait lieu un tirage au sort pour désigner l'ordre dans lequel les poètes choisissaient leur troupe. Ceci fait on assistait à une cérémonie (proâgon) de présentation générale du spectacle dans l'Odéon. Toute la cité participait à cet événement obligatoirement. (Les plus pauvres pouvaient bénéficier d'une sorte d'allocations réservée à cet usage). De plus, cela avait lieu le jour où le tribut devait être payé !

Le chœur des bacchantes qui célébrait jusque là la mort et la résurrection de Dionysos dans un rite où était dépecé et dévoré un animal vivant, est décomplété. Le chœur souffre du manque, chante cette souffrance. L’acteur souffre d’être lui aussi séparé, seul à s’avancer dans le cercle de sang que les prêtres ont disséminé tout autour de la scène. Tragédie, tra-goïdia, le chant du bouc.

L’acteur celui qui s’avance seuls sur la scène ne se soutient plus du groupe il est exclus, hors du groupe et hors de lui. Ce qui le soutient, c’est sa parole, sa parole qui s’élève et l’élève en l’air, tel le danseur, au point qu’il est un moment où l’on se demande jusqu’où il va oser monter, va-t-il poursuivre son ascension tel un dieu ou un ange, ou bien retomber lourdement sur terre. Mais il retombe car la parole est ratage comme l’écrit est rature. Lit et rature.

Alors le chœur le soutient, il pose des questions, objecte, souligne, applaudît, se réjouit et le réchauffe. On se tient les coudes. Mais à nouveau un acteur de parole va s’élever tout seul, à la force du désir, comme on dit à la force des poignets, se soutenir des ailes du désir. Et ainsi de suite.

La soutenance, comme la séance de supervision s’ouvre sur un théâtre de parole. Chacun ici à tour de rôle a exposé ce qui l’a traversé au cours de la formation. Le point de départ c’est une énigme jaillie au cœur de cette pratique de supervision. Cette énigme a été dépliée dans un travail d’écriture, qui ne se produit que dans un exil de la voix. Au cours de la soutenance nous avons assisté au retour de la voix, l’écriture à son tour étant rendue absente, chacun donnant de la voix en se saisissant de ce qui l’a saisi. Et maintenant avec cette publication sur le site de ceux qi ont répondu à mon appel, c’est à un nouveau passage par l’exil dont il s’agit. Jusqu’à ce qu’à nouveau quelques un s’en emparent, torturent ces textes, les font à leur main, discutent et disputent. Le paradoxes s’énonce ainsi : seul et à plusieurs.

Joseph Rouzel, directeur de Psychasoc.

- Je livre ici les trois premiers retours que j’ai eu de ce travail. Les autres suivront…

LE RHUN Laurence

L’ENIGMATIQUE EFFICACITE DE LA PAROLE

« … on aurait tort, de mon point de vue, de céder à une pente facile, à savoir instrumentaliser la supervision pour produire des hypothèses, des compréhensions, etc. alors que le but de l’opération à ce moment-là est d’être devant l’inconnu, c'est-à-dire de faire émerger quelque chose du sujet. C’est quoi un sujet ? Une énigme. Actuellement, je suis en train de parler, je vous envoie mes représentants ; vous les entendez mes représentants, les mots que j’utilise, mais qui je suis et qui vous êtes pour moi, nous ne le savons ni l’un ni l’autre. Nos représentants laissent dans l’ombre ce point d’opacité, de subjectivité et c’est ce qu’il y a de plus précieux chez chacun d’entre nous. C’est tellement embêtant que ça nous échappe qu’on aimerait bien le cerner, le colmater, arriver à tout comprendre »

Joseph Rouzel, extrait de La supervision d’équipes en travail social, préambule XXXV.

INTRODUCTION

Lors d’un temps d’analyse de pratique d’assistants familiaux (familles d’accueil), Emeline prend la parole soudainement comme si elle guettait ce moment pour dire quelque chose qui avait du mal à sortir.

Nerveusement, elle confie qu’elle est au bord d’arrêter le placement. Elle ne sait plus quoi faire, « le placement n’est pas difficile » dit-elle mais Nora, enfant qu’elle accueille, ne s’adresse pas à elle, quand elle lui pose une question elle répond juste par oui ou par non, elle ne lui demande rien, ne sollicite aucune aide… Cela dure depuis quelques mois. « Je ne sers à rien » finit-elle par dire.

Elle poursuit, les larmes aux yeux, que ce n’est pas la même chose avec son mari. La jeune fille rigole, semble pleine de vie et sollicite d’autres « mais pas moi ».

Tout le monde écoute Emeline, sans l’interrompre, en suivant les règles que j’ai instaurée dans le groupe pour pouvoir s’écouter et parler jusqu’au bout. Emeline décrit cette sorte d’inertie, cette impression « de ne servir à rien », des expressions reviennent régulièrement dans son récit : « je ne sais plus quoi faire », « elle ne me sollicite pas » « elle ne me pose pas de problème ».

Puis, Emeline parle plus amplement de Nora qui a 13 ans et qui est accueillie avec sa demi-sœur de 10 ans dans la famille d’Emeline. Le placement est judiciaire, sans droit d’hébergement, et les deux sœurs sont issues d’une famille de quatre, tous placés.

Dans la description du placement que nous fait Emeline, ce qui est récurrent c’est la situation de Nora : « pas reconnue pas sa mère qui n’a d’yeux que pour la petite sœur », « la 5 ème roue de la charrette», « toujours dévalorisée ».

Quand Emeline a terminé, je lui dis ce qui m’a le plus marqué dans son récit : la similitude que j’entends entre le vécu de l’enfant et son propre vécu dans cette situation de placement. « Non, je ne trouve pas, je ne pense pas » dit-elle. J’avance quelques arguments de plus mais je sens qu’il ne faut pas insister davantage. Emeline a tout de même fait preuve d’écoute et l’émotion est tombée, nous passons à autre chose.

L’émotion est tombée mais tout le monde semble avoir ressentie le poids de ce qui a été ici déposé.

Le lendemain, deuxième jour de formation (je rencontre le groupe environ 1 à 2 jours par mois pendant 1 an), Emeline reprend la parole au cours de l’après-midi, de la même manière que la veille, il fallait qu’elle dise : « je tiens à dire, dit-elle, que je suis contente car hier soir, Nora s’est comportée comme pour contrarier tout ce que j’avais dit hier ». Emeline nous explique que la veille, Nora avait changé de comportement : « J’ai même du lui dire de penser à manger pendant le repas car elle parlait, elle parlait, elle avait des choses à me raconter ! ».

Que s’est–il passé ?

Coïncidence ?

Tous les professionnels qui accompagnent des équipes en supervision constatent ces effets de la parole.

S’agit-il du fait de parler ?

Une tension, une émotion forte dans laquelle Emeline était prise, quelque chose de cristallisé qui s’est délogé et s’est déposé auprès de nous. Le fait de pouvoir en dire quelque chose, d’oser prendre la parole, de se plaindre de quelque chose qui disait-elle « n’était pas compliqué ».

Mais est-ce seulement le fait de parler ?

Est-ce en lien également avec le cadre dans lequel cette parole se dépose ?

La parole a cerné l’objet, l’a localisé, l’a délogé, a permis de l’extraire et de le déposer. Le déposer auprès d’un groupe mais surtout dans le cadre d’une analyse de pratique auprès du formateur ou du superviseur. Cela s’adresse à un autre avec une demande.

Ma réflexion sur l’énigmatique efficacité de la parole va donc porter, dans un premier temps, sur la fonction de la parole et ses effets puis, dans un second temps, sur le cadre dans lequel la parole se dépose : l’espace de supervision.

- La parole est première

« La supervision c’est comme la gym, on n’a pas toujours envie de venir mais on se sent bien après. » Propos d’un AMP d’une équipe que j’accompagne depuis près de 3 ans.

La parole est la matière première de la supervision.

Comme pour la situation d’Emeline, le fait de prendre la parole a des effets. Parfois, sur le moment et parfois dans l’après-coup. Mais très souvent on constate des effets de mise à distance et parfois des effets clairement apaisants.

En voici deux autres exemples :

- Jeanne, TISF 1 , me remercie de lui avoir donné l’opportunité de s’adresser à l’ensemble de l’équipe pour leur signifier que sa situation de contrat précaire (CDD renouvelés) lui est difficile à vivre. « Les moments de fin de contrat sont stressants et je suis moins disponible, plus nerveuse, plus démotivée », confie-t-elle à ses collègues. Elle dira aussi qu’elle ne savait pas quand pouvoir dire cela à tout le monde et non pas seulement individuellement à certaines. Aucune solution ne sera envisagée par Jeanne, ce n’était pas le but, elle souhaitait uniquement poser cette parole auprès de tous, les réunions d’équipe n’étant pas propices à ce genre de prise de parole. Le but n’est pas de trouver de solution, ni de construire pour l’instant quelque chose, mais de se libérer par la parole. Il y a peu d’intervention de ma part, mais la garantie d’une offre de parole.

- Plusieurs professionnels d’une autre équipe d’un Foyer pour adultes témoignent souvent de l’importance de cette offre de parole « pour souffler, se poser, dire » disent-ils. « Heureusement qu’on a ce temps, sinon ce serait insupportable au quotidien » me confiait dernièrement une professionnelle de cette équipe.

Il s’agirait donc de parler ! Cela permettrait d’extraire quelque chose, une sorte de soupape de sécurité ?

Pourquoi est-ce si important de passer par la parole ?

En quoi et pourquoi la parole est opérante ?

Et qu’est-ce qu’on appelle parole ?

Examinons plus en détail ces questions avant de revenir à nos exemples.

La supervision, espace qui travaille sur la parole ne peut faire l’impasse sur la psychanalyse qui pose des bases théoriques fondamentales sur le langage et la parole.

D’abord pourquoi parlons-nous ? Cette spécificité humaine fait que nous sommes même parlés, imprégnés par le langage. Lacan dira même que « Dans la perspective freudienne, l’homme, c’est le sujet pris et torturé par le langage. » 2 .

« Comment a-t-on pu à ce point méconnaître jusqu’à Freud que ces gens que l’on appelle des hommes, des femmes éventuellement, vivent dans la parlotte ? Il est très curieux pour des gens qu’ils croient qu’ils pensent, qu’ils ne s’aperçoivent pas qu’ils pensent avec des mots… C’est toujours à l’aide de mots que l’homme pense. Et c’est dans la rencontre des mots avec son corps que quelque chose se dessine. D’ailleurs, j’oserais dire à ce propos le terme d’inné – s’il n’y avait pas de mots, de quoi l’homme pourrait-il témoigner ? C’est là qu’il met le sens. » 3

Lacan a, en revenant à Freud, redonné une fonction fondamentale au langage et à la parole. Pour Lacan le langage structure tout de la relation interhumaine.

Quelle est la différence entre langage et parole ?

Le langage est de structure, il préexiste au sujet. L’être humain est structuré par le langage. Nous sommes des êtres de langage « La loi de l’homme est la loi du langage depuis que les premiers mots de reconnaissance ont présidé aux premiers dons » 4 .

Nous sommes sujets, assujettis, par l’opération du langage. Cela divise le sujet. Nous sommes aliénés à ce langage, nous n’avons pas d’autre choix que d’en passer par le langage pour nous représenter. Comment cela s’est-il opéré ? Par deux opérations fondamentales : l’aliénation et la séparation. Un point d’extraction va en être la conséquence, un point d’impossible, le sujet est manquant de structure.

L'aliénation est la première opération qui instaure la division originaire du sujet.

Tout d'abord, le sujet est d'emblée dans un bain de langage. Du fait qu'il ait des parents, qu'on le nomme, qu'on parle de lui, cela l'insère dans le langage. Désigné, happé par un premier signifiant S1, il est ainsi accroché au champ de l'Autre, lieu des signifiants. Il existe donc un Autre préalable par lequel le sujet n'a de choix pour exister que d'en passer par ses signifiants.

" L'Autre est le lieu où se situe la chaîne du signifiant qui commande tout ce qui va pouvoir se présentifier du sujet, c'est le champ de ce vivant où le sujet a à apparaître." 5

Ce signifiant unaire qui introduit obligatoirement le sujet au champ de l'Autre a pour effet par le principe même de désignation d'annuler le sujet lui-même. En effet, une place est donnée au sujet mais par le biais de ce S1, cela entraîne la chute du sujet et sa disparition sous la barre :

S1

S

Le sujet est pétrifié sous le S1. Le sujet n'est plus qu'un signifiant, il est effet de langage.

Mais ce S1 ne peut se signifier tout seul. Il faut alors un autre signifiant auquel il peut s'articuler : un S2 qui lui donne sa détermination de S1 dans l'après-coup. Toutefois, ni S1, ni S2 ne peuvent représenter le sujet. Par le processus d'aliénation, ce dernier choit dans l'intervalle qui sépare les deux signifiants : "… le signifiant unaire , rappelle J.C. Maleval , introduit le sujet au champ de l'Autre en le représentant auprès des autres signifiants. En son principe le S1 ne serait se signifier lui-même, il est pur non-sens, ce n'est que de son articulation au S2, par l'intermédiaire d'un processus rétroactif, que sa détermination advient. Dès lors ni l'un ni l'autre de ces signifiants ne sont aptes à représenter authentiquement le sujet: à la faveur de l'aliénation, il choit dans l'intervalle qui les sépare. Les notions d'aphanisis, de fading, d'évanouissement sont convoquées pour évoquer le moment mythique de sa disparition sous la chaîne signifiante. De cette place indéterminée, par l'entremise de la fonction phallique, s'effectue un chiffrage qui articule S1 à S2, tout en les maintenant séparés. Quand leur intervalle n'est pas obturé, l'énigme du désir de l'Autre s'y loge. Si les "pourquoi?" de l'enfant, toujours relancés par les réponses signifiantes, viennent y achopper, c'est qu'il ne saurait y avoir de réponses pleinement pertinentes pour appréhender les objets du désir : seul le manque du sujet s'avère adéquat à recouvrir celui de l'Autre." 6

L'inscription d'un second signifiant fait donc apparaître le sujet comme manque à être, il peut s'écrire $ . Il s'agit de la division du sujet avec lui-même.

Par l'apparition du S2 le sujet serait théoriquement face à un choix : le "vel" selon l'expression de Lacan, qui "condamne le sujet à n'apparaître que dans cette division… s'il apparaît d'un côté comme sens, produit par le signifiant, de l'autre comme aphanisis." 7 C'est l'épreuve du manque. Par son entrée dans le langage, le sujet perd irrémédiablement quelque chose.

Pour expliquer ce vel aliénant, Lacan prend deux exemples. Le premier est le choix entre "la bourse ou la vie ! Si je choisis la bourse, je perds les deux. Si je choisis la vie, j'ai la vie sans la bourse, à savoir une vie écornée."

Le deuxième est emprunté à Hegel, l'aliénation par laquelle "l'homme entre dans la voie de l'esclavage. La liberté ou la vie ! S'il choisit la vie, il a la vie amputée de la liberté." 8

Le choix est de toute façon décevant, c'est le manque constitutif du sujet.

La seconde opération est la séparation "où se ferme la causation du sujet, pour y éprouver la structure du bord dans sa fonction de limite" 9 .

C'est le temps qui ponctue la rencontre du sujet avec le désir. Le sujet va tenter de donner sa place au manque par le processus de séparation.

Le refoulement originaire du S1 a laissé un vide, un manque est produit dans l'Autre. Il questionne le désir de l'Autre en tant qu'il a cerné son manque. Le sujet vient alors recouvrir la place du manque de signifiant dans l'Autre. Il cherche donc à devenir l'objet cause du désir de l'Autre et c'est là qu'on peut inscrire l'objet a.

C'est ce en quoi consiste la fin de l'opération, la réalisation du sujet comme sujet de l'inconscient par le manque qu'il produit dans l'Autre. Le sujet n'est plus seulement désigné mais est représenté par un signifiant auprès d'un autre signifiant :

S1 → S2

$

Ainsi le sujet entre dans la problématique du désir, le désir du sujet est réglé sur ce qu'il reconstruit du désir de l'Autre à son endroit. Le sujet vient répondre avec son manque, celui de l'aliénation, au désir de l'Autre, c'est à dire à ce qui est appréhendé dans les manques du discours de l'Autre. Il n'apparaît plus comme le destinataire d'un message mais inversement il devient le sujet de l'énonciation .

C’est ainsi qu’on peut faire la différence entre le langage et la parole : "la différence entre le signifiant, matériel du langage dans lequel l'enfant est immergé dès avant sa naissance, et la parole qui tient au corps par la voix et l'entendu, et ceci tout spécialement dès les premiers mois de la vie" 10 .

La parole qui vient de l’Autre transforme l’enfant dans sa chair et en fait un sujet. Au moment de la naissance, l’enfant pousse un cri et, du fait que ce cri soit accueilli comme un appel qui témoigne d’une demande de contact, d’amour, au-delà d’un simple besoin, fait que cela l’instaure comme sujet.

Aidons nous de Michel Sylvestre, qui aborde de manière claire cette " tripartition " du besoin, de la demande et du désir, pour bien cerner en quoi le désir du sujet est lié à celui de l'Autre et que cela se réfère à la base même de la constitution d'un sujet et en quoi cette demande adressée a des effets chez l’autre et n’est pas univoque puisqu’elle s’adresse par le langage, équivoque par essence :

"Partons du besoin… pour donner une satisfaction à ces besoins, pour qu'il y ait de la nourriture qui réponde à la faim, l'être parlant émet une parole ou un cri. Il invoque l'Autre, à qui cette parole s'adresse et qui se trouve ainsi institué d'une réponse au besoin. Cette adresse c'est ce qu'on appelle la demande. Le problème c'est que dès que le besoin est signifié, pris sous le signe, l'Autre ne peut se réduire à la réponse du besoin. Parce que l'Autre est institué, lui aussi, comme Autre de parole. A partir du moment où le besoin est dit, à partir du moment où il y a demande, le besoin ne se résume pas à sa réponse, c'est à dire à l'apport concret de ce qu'il suppose. Autrement dit, la nourriture n'est pas équivalente à la faim, la nourriture n'annule pas la faim. Si une mère est avec son nourrisson, son enfant, qui se met à crier, elle peut dire : il a faim ; elle a reçu le message.

Cela montre qu'il faut l'Autre pour qu'un message ait un point de départ. Donc elle peut se dire : il a faim… Mais enfin ce "il a faim" n'est pas univoque, ce "il a faim" c'est aussi : qu'est-ce qu'il me veut ? … A partir du moment où on a besoin et langage, il y a demande, cri et désir : qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi y a-t-il cette présence du désir ? Parce que justement il n'y a pas de réponse à la demande. C'est à dire que là où l' Autre est d'une certaine façon interpellé par la demande du sujet, il y a de sa part, ébrèchement de sa toute-puissance, dans les bons cas." 11

La question de la demande est centrale dans les relations intersubjectives et donc, dans la supervision, il s’agit de prendre au sérieux cette question. En tant que superviseur (mon propre rapport à la demande) et du côté des professionnels : qu’est-ce qui se dit ou veut s’exprimer au-delà d’une demande de savoir. Je reviendrais sur ces deux points importants ultérieurement, maintenant que les bases théoriques sont posées.

Ces bases théoriques nous enseignent sur le langage qui nous structure, c'est-à-dire qui nous représente, et sur la fonction de la parole qui est complexe et qui inclut le je de l’énonciation. Je parle. Le sujet parle. Grâce au langage, nous venons de le voir, nous n’avons d’ailleurs pas d’autre choix, nous disons quelque chose de notre être, de nos questions, de notre histoire et de nos impasses… par la parole.

Quand Emeline prend la parole, c’est pour parler d’elle et de ce que cette situation de placement a ouvert comme question. Quelque chose d’insu en lien avec un savoir inconscient.

En conséquence, de quoi je parle ? Je ne sais pas toujours. Comme je ne sais pas ce que je vais dire au moment où je prends la parole, quelques grandes idées tout au plus… et se laisser guider par la prise de parole fait qu’on en dit toujours plus qu’on ne le pensait, qu’on est surpris parfois par ce qui s’élabore. « Je ne pensais pas dire tout ça sur cette situation » s’étonne une professionnelle. Ou Bastien, autre professionnel, qui commence quasiment toujours sa prise de parole en disant soit qu’il n’a pas grand-chose à dire ou que ça va être rapide ou par des « je sais pas… » et finit par utiliser un temps de parole aussi conséquent que les autres membres de l’équipe.

D’autre part, dans la prise de parole, au-delà des mots prononcés, il convient de repérer la façon dont le sujet parle : « outre les multiples ressources offertes par l’équivoque et le malentendu constitutifs de la parole, l’attention se porte également en supervision sur deux autres caractéristiques du langage déchiffrés par les linguistes : l’énoncé et l’énonciation. Il faut entendre par énoncé, le dit, ce qui est dit ; et par énonciation, le dire, la façon de parler d’un sujet. Evidemment, il est primordial dans le travail de supervision de prêter une égale attention à l’un comme à l’autre. » 12

La parole, ce n’est pas seulement verbal.

Ne parle-t-on pas aussi avec notre corps et dans le silence ? Pour exemple, lors d’une séance de supervision d’une équipe d’AMP et d’aide soignant en Foyer pour adultes : les 6 membres de l’équipe présents ce jour-là sont assis du même côté de la table face à la fenêtre. Je prends ma place habituelle sur le côté et suis surprise. Je décide sans dire mot de regarder également vers la fenêtre, l’air étonné, cherchant ce qui a un si grand intérêt à leurs yeux… et formule enfin mon étonnement. Ce jour-là la séance de supervision sera riche : les professionnels témoignent chacun de leur difficulté au sein de l’équipe et qu’il est difficile actuellement de se parler, de s’entendre, certains sont sur la défensive, d’autres parlent d’incompréhension, de jugement… riche de ce que chacun peut réussir à dire, mais cela ne va pas avoir les effets escomptés : les problèmes de relation entre les membres de l’équipe continuent. La question de la régulation reste pour moi une pratique difficile et parfois une impasse à la question de la parole.

Au sujet du langage du corps, je prends également toujours au sérieux quand on m’informe qu’un ou plusieurs membres d’une équipe sont en arrêt ou ont des problèmes de dos. Ne dit-on pas « j’en ai plein le dos ! ». Il s’avère qu’à chaque fois, cela met le doigt sur un problème de ras-le-bol ou le fait d’en supporter plus qu’on ne peut, sorte de soumission au risque d’y laisser sa santé. Par exemple, Laura, TISF, revient d’un arrêt de travail pour un problème au dos. Le fait de lui offrir un moment de parole, en prenant avec tout le sérieux qu’il se doit cette question, lui a permis d’aborder sa difficulté à dire non. Elle a renouvelé sa mission de délégué du personnel « pour ne pas laisser tomber sa collègue » mais avec l’impression d’avoir « donné beaucoup d’énergie pour rien » et de ne plus réussir à gérer. Elle pointe notamment la difficulté de porter le mécontentement des autres : « il a fallu faire remonter qu’avec la remplaçante encadrante ça n’allait pas »… Le fait de parler va permettre à Laura de cerner sa part de responsabilité et de se dégager de ces impératifs et pouvoir assumer certains choix et refus. « Au moins maintenant c’est dit à l’équipe ».

Dans cette même équipe, ce débat et sa prise de parole permettra à Sylviane de constater qu’elle n’a plus le mal de gorge qu’elle avait depuis le matin.

Le son et les répétitions de mots peuvent aussi apporter des éléments qui ne se disent pas d’emblée. Ainsi une assistante familiale qui décrit l’arrêt d’un placement, la situation très difficile de cet enfant qui ne suivait aucune des règles fixées. « Il fallait », disait-elle, ramasser ses affaires, faire à sa place, débarrasser le couvert… l’expression « il fallait » revenait de manière récurrente. Perdant le fil de ce que disait la professionnelle, je n’entendais plus que ce « il fallait ». Aussi, quand elle eut fini, ma première question fut « pourquoi il fallait ? ». C’est ainsi que Camille aborda la situation par rapport à sa fille, du même âge que l’enfant accueillie, « sinon elle forçait ma fille à faire les corvées à sa place ». La violence de la situation n’a pu vraiment se dire qu’au travers de cette relance du « il fallait ».

Plus difficile pour moi est la question du son. J’ai du mal à entendre les coupures de mots, les équivoques. J’ai pourtant en tête toute l’importance de la mélodie de la parole, de lalangue. Comme nous l’a précisé J. Lacan « Il est tout à fait certain que c’est dans la façon dont lalangue a été parlée et aussi entendue pour tel et tel dans sa particularité, que quelque chose ensuite ressortira en rêves, en toutes sortes de trébuchements, en toutes sortes de façon de dire. C’est, si vous me permettez d’employer pour la première fois ce terme, dans ce motérialisme que réside la prise de l’inconscient… » 13 . Tout analysant ne peut d’ailleurs qu’en être pleinement convaincu.

J’en suis donc persuadée ! Nonobstant, je repère dans ma pratique que j’utilise peu cette forme d’écoute et la formation m’a permis de m’en rendre compte et d’essayer aussi de jouer un peu plus avec les mots, de me laisser guider par la mélodie des mots.

La parole est donc complexe . Ce n’est pas un message qu’une personne émettrait à une autre qui deviendrait ainsi récepteur de cet énoncé. Ça c’est l’illusion que maintienne les tenants de théorie comme la PNL (Programmation neuro linguistique) qui voudrait maîtriser la communication. Mais, comme nous l’a enseigné J. Rouzel, « Parler se présente de fait comme la matière première, matière sonore, de la supervision, mais parler ne constitue pas, contrairement à ce qu’on entend trop souvent, un mode très efficace de communication .» 14

Le langage appareil de représentation permet d’élaborer, de cerner quelque chose, d’entourer un espace vide, de le circonscrire plutôt que d’être au prise avec une angoisse sans nom. Cerner le réel qui ne peut se dire. On est souvent confronté à ce quelque chose qui ne peut se dire dans les séances de supervision et pourtant, dans l’élaboration qui se tisse par la parole, on voit le sujet qui parle et qui par là même se déplace. Je reviendrais sur ce « déplacement » en seconde partie.

De plus, « La mise en mots peut freiner la mise en acte » écrit J.M. Petitclerc 15 à propos de la violence des jeunes.

Lacan dira avec Hegel : « Le mot est le meurtre de la chose ». Cela signifie que la chose, le réel, ne peut pas se dire. Un réel pour lequel les mots n’ont pas droit d’accès. Le réel se montre plutôt, s’écrit parfois à même le corps. Ce sont deux points importants car il ne s’agit pas, d’une part, de se donner l’illusion que tout peut se dire par la parole, que le langage dévoile complètement le monde. Nous sommes plutôt traversés par la parole et nous élaborons au travers du prisme de la parole. Et, d’autre part, des choses se disent au-delà des mots (les silences, les gestes, postures, coupure, répétition de son…) comme nous l’avons vu précédemment.

Alors qu’est-ce qui s’élabore par la parole ? Dans la parole, il y a donc le je de l’énonciation, nous disons quelque chose de nous. Il s’agit du rapport du sujet à un réel qui ne peut se dire, le lien avec nos propres rapports avec nos parents, nos premières sensations, perceptions, aliénation à l’Autre, lieu de langage, la façon dont nous avons saisi à même le corps cette opération refoulée. « L’appareil symbolique mortifie la jouissance de la chair » disait J. Rouzel lors de la formation. Nous passons par le langage comme tiers, pour fabriquer des représentants.

« Ce qui nous sauve de l’engloutissement de l’Autre, c’est précisément ce malentendu, l’illusion à la place de la vérité. La vérité comporte toujours du danger : mais ce qui dans l’acte de percevoir parle du sujet, échappe enfin à ce dernier, qui reste, grâce au refoulement, ignorant de ce qu’il aurait du être pour satisfaire le désir de l’Autre nous ne sommes jamais dans la vérité : qu’en serait-il du sujet si le réel se donnait tel quel, si la conscience pouvait percer son mystère ? Finirait-il, le sujet, par se reconnaître en tant qu’objet du désir de l’Autre comme a fait Narcisse ? Les énigmes du monde renvoient à l’énigme du sujet ; le morcellement des « esquisses » dans la perception –le fait que l’objet perçu n’est pas un « tout » donné dans son évidence – et le morcellement du corps du sujet –le fait que le corps ne soit pas réellement une unité mais seulement de façon imaginaire-, « protègent » de la vérité du réel, réel qui ramènerait – si ce réel pouvait être consciemment perçu et donc si on pouvait en dire quelque chose-, à l’expérience traumatique pour le sujet d’être le phallus de l’Autre. Dans le complexe de Nebenmensch 16 de Freud, ce qui nous échappe du réel en face de nous est aussi ce qui nous échappe de nous même : le réel traumatique du refoulement originaire. » 17

Selon Freud, le sujet se structure grâce au refoulement originaire qui extrait de façon inéluctable ce point de réel qu’est la chose. Ce point d’extraction inéluctable permettra le désir (recherche incessante de ce qui nous manque). On peut rajouter que la question abordée par S. Lippi touche à ce que Lacan a appelé jouissance qui vient de ce rapport au grand Autre : jouissance de l’Autre c'est-à-dire ce qui à la fois fait jouir l’Autre et ce dont je jouis. Sans doute que les idéaux que l’on se fixe sont issus de ce rapport à l’Autre : qu’est-ce qu’on attend de moi ? Qu’est-ce qu’on me veut ? Pour revenir à la situation d’Emeline : qu’est-ce qu’être assistante familiale ? C’est, pour elle, résoudre les problèmes de l’enfant… Mais si l’enfant ne sollicite pas, « à quoi je sers ? ».

Le réel ne peut se dire mais, du fait qu’il parle, le sujet constitue son désir par son rapport aux mots. En parlant on élabore, on en dit une part de ce désir qui nous mène dans la vie, on dit quelque chose de nous même. Emeline ne fait pas ce métier par hasard et vouloir résoudre les problèmes de l’enfant lui permet de se satisfaire, se donner l’impression d’avoir trouvé l’objet pour se combler. Mais cela est impossible, le manque est de structure. Emeline, comme beaucoup de professionnel qui travaille auprès de public en difficulté, est confronté à ce point d’impossible et c’est difficile.

C’est à ce niveau que la supervision est proche de la clinique.

« La clinique est le mode de relation du sujet à la jouissance qui passe par la médiation du diaphragme de la parole » 18 , on crée ainsi une possibilité de « parolisement », création de conditions pour le développement d’un savoir inconscient selon N. Braunstein.

« C’est la raison qu’on trouve maintenant pour justifier l’organisation strictement et exclusivement langagière de cette expérience de l’analyse qui vise à ce que la vérité soit dite après avoir accepté que l’on ne puisse la dire qu’à demi, qu’on doive la filtrer par du semblant, par le discours et que les paroles manqueront toujours pour la dire toute entière. Nous ne sommes au monde que par le langage et le langage ne nous transmet du monde qu’un semblant, quelque chose qui lui ressemble, qui par-est. » 19

Le sujet peut en dire quelque chose de sa relation à cette jouissance. La parole permet de circonscrire, limiter la jouissance, celle-ci peut se cerner grâce à la parole.

Plus concrètement : parler permet d’en dire quelque chose et d’accepter un point d’impossible à ce que l’on puisse tout dire, tout résoudre, trouver des solutions…

Il s’agit souvent dans la supervision de permettre par cette prise de parole que les professionnels puissent cerner cette part d’impossible, cette part de réel, l’accepter comme ne pouvant être résolu.

Bien souvent les personnes prennent la parole, prises dans une relation imaginaire, prises dans un transfert : ils doivent résoudre un problème, combler l’autre, lui enlever sa souffrance… la prise de parole permet alors de rendre à l’autre ce qui lui appartient. Passer de cette impuissance à combler l’autre (il ne peut être comblé, il est manquant de structure) à un impossible « accepté ».

La prise de parole en cernant un point de réel, impossible à résoudre, énigmatique et extrait de sa propre réalité personnelle, permet de se dégager du cercle de la relation imaginaire dans laquelle on peut être facilement pris et donc de faire un pas de côté.

Au début de ce travail, deux anecdotes m’ont conduit à la même énigme. J’ai préféré plutôt choisir, en introduction de cette monographie, le témoignage issu de ma pratique car la seconde anecdote est issue de la formation, de ma propre expérience du transfert et de l’énigmatique efficacité de la parole. Il me semble qu’il est maintenant venu le moment de vous conter cette petite histoire.

Dès les premiers jours de la formation, s’est établie une relation avec une personne du groupe. Il s’est avéré que très vite, j’ai éprouvé une certaine difficulté à écouter ses problèmes, répétés et déclinés sur un ton très monocorde. Très vite, j’ai donc ressenti quelque chose qui m’était difficilement supportable. Toutefois, avec cette idée que je devais faire des efforts, que je ne pouvais pas laisser tomber la personne qui se retrouvait ainsi seul en dehors des moments de regroupement, que quand on fait partie d’un groupe on se doit d’être solidaire, que je devais faire quelque chose pour elle, j’ai continué en niant ce que je ressentais. La première semaine de formation s’est donc terminée sans que je n’en dise mot.

Lors de la deuxième semaine de formation, je croyais que cela s’était apaisé. Or, le ressenti et l’insupportable sont revenus de manière massive, ainsi que l’impératif qu’en groupe on se devait de faire des efforts. Cette situation m’a conduit jusqu’à marquer sur mon corps ce quelque chose de difficile dans cette relation (mimiques de tristesse, nervosité…). J’ai essayé d’en parler à quelques membres du groupe mais cela n’a eu aucun effet. Me voyant dans l’impasse, j’ai décidé d’en parler à la personne concernée. Etonnamment, cela n’a pas été si difficile que je le pensais et c’est de manière sereine que nous avons discuté. Et cela a eu des effets : mon ressenti a complètement chuté et c’est avec sérénité que j’ai établi une nouvelle relation avec cette personne. Qu’est-ce que je supportais que je n’avais pas à supporter ? Avec cet impératif du bien, du « il faut » qui m’empêchait de m’en défaire. Quelle demande je cernais dans cette relation ? En parlant avec la personne, j’ai pu m’extraire de cela, « rendre à César ce qui était à César » et entendre ma propre question.

Est-ce cette situation qui m’a permis d’aborder, lors de la semaine de formation suivante, cette fois devant l’ensemble des membres de notre groupe, la sensation que la parole ne circulait pas dans le groupe. Cela je le ressentais depuis le premier jour mais je n’arrivais pas à me défaire de l’impératif « qu’en groupe, on devait faire des efforts, il faut faire quelque chose, on ne doit pas fuir le groupe … ». J’ai choisi d’en parler lors de l’intervention d’I. Pignolet De Fresnes, ce n’est pas par hasard. Il est évident que cela s’adresse dans un lieu précis et dans une dynamique de transfert. I. Pignolet De Fresnes nous a parlé de dynamique de groupe et c’est dans l’idée qu’elle en sait quelque chose et qu’elle peut m’aider que j’adresse cette parole. Cette prise de parole a eu pour effet de me permettre de me dégager de cet impératif et de pouvoir m’extraire du groupe dans lequel je ne me sentais pas bien et cela sans culpabiliser. C’était important que je mette au travail ces questions afin d’envisager plus sereinement la dernière partie de la formation, ne pas rester sur une forme de culpabilité et d’impératif impossible.

En prenant la parole, en vous confiant cela, je parle de moi, j’en dis quelque chose de ma structure et de mon manque-à-être.

« En se défendant de l’Autre, en se justifiant devant lui, en se sentant toujours coupable, le névrosé renonce à faire valoir son désir, le sien, le confond avec la demande de l’Autre, se soumet ou s’insurge, mais néanmoins, il vit en fonction de cette demande, il recule devant la possibilité d’inscrire son nom propre, ce nom qui l’importune et l’embarrasse et qu’il remplace par une demande adressée à l’Autre pour qu’il lui donne un nom : « Comme tu veux ; c’est comme ça que je serai . » 20

Cette expérience m’a donné vraiment matière à penser : l’effet de la parole, la relation à la demande, le transfert, les trois points que j’aborde dans cette monographie. Mais aussi, et je garde ces réflexions pour un autre travail, la notion de groupe, les problèmes de communication dans les équipes, la parole qui ne circule pas... en un mot la question de la régulation qui reste encore un point que j’ai à travailler plus amplement.

En tout cas, on ne peut nier que la parole a des effets et qu’il est important de soutenir cette parole dans l’espace de supervision.

« La supervision extrait le professionnel de ce qui l’affecte en le propulsant dans l’ex-sistance. Dans la parole, il s’en sépare tout en le faisant savoir : au sens où il fabrique un savoir issu du transfert à partir de ce qui le travaille dans la relation. La supervision fait sortir le praticien du registre de l’amour et de la haine, dont évidemment il n’a pas la maîtrise dans la relation, pour l’engager sur le chemin du savoir. » 21

Il ne s’agit pas seulement de parler, si cette parole peut s’élaborer c’est parce qu’elle se dépose dans un lieu particulier, qui est pensé.

« On va en parler en analyse de pratique car de toute façon ça a toujours un effet, les choses ne sont pas pareilles après ! ». Cela fait 5 ans que j’accompagne cette équipe composée de 4 éducatrices de jeunes enfants et d’une auxiliaire. Elles utilisent la supervision pour déposer des ressentis, cerner ce qui est en jeu dans les relations avec les enfants mais aussi et souvent avec les parents. Parler change la donne mais, comme elles le pointent pertinemment, c’est parler dans le cadre de la supervision qui a des effets. Elles ont des réunions entre elles mais ça n’a pas le même effet.

C’est le sujet qui élabore mais dans un cadre donné. Il ne s’agit pas seulement de dire, il s’agit de s’entendre dire par le truchement d’un dispositif qui permet cela. C’est pourquoi la psychanalyse est une théorie fondamentale dans cet espace de supervision. Sinon on bricole !

Il ne s’agit donc pas que de parler mais bien de poser cette parole dans un espace spécifique.

On peut faire le parallèle avec la différence fondamentale entre parler à un ami de quelque chose que l’on découvre sur soi et poser cette même parole dans le cadre d’une cure analytique.

Cela n’a pas les mêmes effets, je peux vous l’assurer pour en avoir fait maintes fois l’expérience. Je me rappelle notamment une fois où ayant cerné un point important dans le cadre de ma cure, j’en parle à mon conjoint comme d’une découverte essentielle, et celui-ci de me répondre « cela fait des années que je te le dis et il me semblait te l’avoir entendu dire également ». Mais moi je ne m’étais pas encore entendue à ce sujet !

- La supervision : un espace de parole

« Car la fonction du langage n’y est pas d’informer, mais d’évoquer. Ce que je cherche dans la parole, c’est la réponse de l’autre. Ce qui me constitue comme sujet, c’est ma question. » Lacan, Ecrits, p.299

La question du cadre, la question de la demande et du transfert : voilà les points que je voudrais aborder ici pour essayer de répondre à cette énigmatique efficacité de la parole.

Cette parole peut s’élaborer parce qu’elle se dépose dans un lieu particulier, qui est pensé et qu’elle s’adresse à un superviseur ou à un formateur dans des séances d’analyse de pratique.

Quel est cet espace de supervision qui permet une énigmatique efficacité de la parole ?

Qu’est-ce que la formation m’a permis d’élaborer et m’a apporté comme outils ?

Quel est cet espace de parole, voire de parolisement ?

Depuis le début de cette monographie, je constate que j’ai le plus souvent employé le terme de supervision et juste évoqué celui de régulation, ainsi que le terme générique d’analyse de pratique.

Selon J. Rouzel : la supervision est « l’outil pour travailler, mettre au jour, mettre à ciel ouvert, dévoiler, le transfert établi entre un usager et un praticien de l’action sociale » 22 ; la régulation, quant à elle, concerne le transfert entre professionnel, la relation qui s’établit dans l’équipe « Il s’agit de faire le ménage dans l’imaginaire pour assurer chacun dans la place symbolique qui lui échoit. » 23

Les anecdotes que j’ai citées me ramènent plus sur ce qu’on appelle la supervision, c'est-à-dire le travail sur le transfert entre un professionnel et un usager. J’utilise le terme générique d’analyse de pratique quand j’interviens auprès de groupes en formation, le terme de supervision n’étant pas le terme utilisé, malgré les mêmes effets recherchés.

Ma formation de psychologue clinicienne et ma pratique me conduisent également vers cette forme d’analyse de pratique qu’est la supervision : repérer ce qui se noue dans la relation, aider le professionnel à en entendre quelque chose. Par ma fonction d’écoute, d’audition, j’aide à une élaboration, à ce que le professionnel puisse saisir ce qui se joue dans la relation et par là même se déplacer, voir les choses autrement.

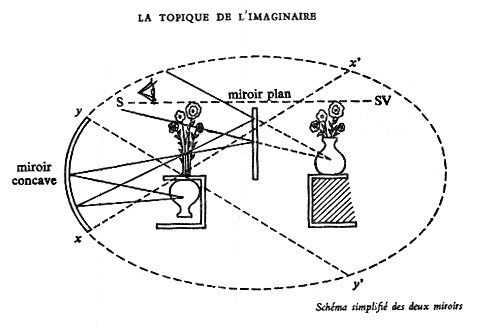

La métaphore du bouquet dans le Séminaire 1 de Lacan nous permet de poursuivre la réflexion sur la parole en y associant la place d’où on se voit et cela grâce à l’autre (plutôt l’Autre mais dans le séminaire 1 il n’a pas encore introduit cette différence).

L’expérience du « Bouquet renversé” apparaît dans les traités de physique de la fin du 19è siècle et du début du 20è siècle (en particulier, Bouasse H. : “Optique et Photométrie dites géométriques”, Delagrave, Paris, 1934). Lacan reprend cette expérience, il place sur une boîte creuse, face à un miroir concave, un bouquet de fleurs (l’imaginaire, nos désirs, les objets désirés a’, a’’… ?). Dans la partie creuse de la boîte, caché de l’œil de l’observateur, il place un vase (le réel, notre corps, l’objet a cause du désir irrémédiablement exclu ?). Un autre miroir plan fait face à l’observateur. On constate que, dans un certain champ de vision, l’œil de l’observateur aura l’illusion de la vision des fleurs dans le vase. L’œil représente le symbolique, tout dépend de la position du sujet, de la place qu’il occupe dans le monde symbolique, autrement dit dans le monde de la parole.

La démonstration de Lacan a pour but de nous faire saisir sa topique (le nouage des trois registres Réel - Imaginaire – Symbolique) : «… voir quelle est la fonction de l’autre [ je pense qu’ici il faut entendre Autre], de l’autre humain, dans l’adéquation de l’imaginaire et du réel. » 24 Mais également que nous nous voyons au travers de l’autre parce que nous sommes des parlêtres structurés par la loi du langage. Un sujet n’est pas tout seul !

« Qu’est-ce que la liaison symbolique ? C’est pour mettre les points sur les i, que socialement nous nous définissons par l’intermédiaire de la loi. C’est de l’échange des symboles que nous situons les uns par rapport aux autres nos différents mois – vous êtes, vous Mannoni, et moi, Jacques Lacan, et nous sommes dans un certains rapport symbolique, qui est complexe, selon les différents plans où nous nous plaçons, selon que nous sommes ensemble chez le commissaire de police, ensemble dans cette salle, ensemble en voyage. » 25

Ce que j’en comprends, c’est que dans un cadre donné, la dimension symbolique va nous permettre de nous situer et de nous voir d’une certaine manière. Par la parole qui est affaire de création, de semblants, nous avons la possibilité de nous déplacer pour nous voir, nous entendre, nous cerner autrement par rapport à cette relation imaginaire et vis-à-vis du réel.

C’est ce que nous devons permettre dans cette espace de supervision. C’est ce qui arrive à Emeline. Ce n’est pas une solution qui est trouvée, mais un déplacement de champ de vision. L’œil qui a bougé dans le schéma du bouquet, et la relation imaginaire, en miroir, que vivait Emeline a été cernée différemment, laissant place à une énigme « je ne sais pas ce qui s’est passé mais c’était différent ».

La psychanalyse, nous l’avons vu depuis le début de ce travail, nous enseigne sur le langage et la parole. Comme la parole est la matière première de la supervision, il convient d’en cerner quelque chose. Nous sommes des parlêtres, nous nous dévoilons au travers de notre parole, nous confions nos signifiants qui sont des représentants.

Mais, si on s’inspire de la psychanalyse, il ne s’agit pas de confondre le cadre de la cure avec celui de la supervision.

Le cadre est ici professionnel et non pas personnel. La supervision n’est pas un groupe de parole qui s’apparenterait à de la thérapie. Nous travaillons sur les dires d’un sujet dans le cadre professionnel et il appartient aux personnes de faire elles-mêmes le lien avec leur propre histoire, désir ou rapport à la jouissance. Parfois, certains professionnels éprouvent le désir d’aller plus loin et d’entamer une analyse, mais cela les concerne.

Toutefois, quelques bribes, quelques éléments sont abordés par les professionnels. Il convient d’écouter mais ce n’est pas le lieu pour approfondir. Nonobstant, les personnes font des liens par eux-mêmes et cela parfois les apaise ou vient trouer le savoir, les perturber un moment et les mettre au travail.

Pour exemple : Viviane fait partie d’une équipe de 4 professionnels qui accompagnent des personnes schizophrènes dans une structure de type domicile collectif. Lors d’une séance de supervision, j’ai pointé à Viviane que certains résidents l’amenaient vers un rapport assez « maternant » (j’ai repris son terme) et qu’il convenait de faire attention. En effet, Viviane s’épuise facilement à vouloir faire le bien de l’autre et est très touchée par la souffrance des personnes. Lors de la séance suivante, Viviane témoigne : « ça m’a perturbée que vous me disiez que j’étais trop maternante. Je ne veux que le bien des personnes. Je materne depuis que j’ai dix ans, âge que j’avais quand ma mère est décédée, je me suis occupée de mes frères et sœurs.», « Je suis chrétienne et j’ai une certaine exigence envers moi et envers les autres ». Viviane poursuit : « Je sais que je ne peux pas enlever la souffrance des gens mais j’essaie de faire le mieux possible pour les accompagner ». Un pas a été franchi, Viviane s’est un peu déplacée de cette charité chrétienne qui l’anime et on sent une mise au travail qui va se poursuivre au fur et à mesure des séances de supervision. C’est le fait de reprendre son terme, lui renvoyer une question, une énigme vis-à-vis de ce « maternant » qui a eu des effets, Viviane s’est entendu, cela a fait écho.

Il ne s’agit évidemment pas de relancer sur la jeunesse de Viviane, mais d’entendre cette parole qui touche à une identification pour Viviane et ce point sensible lui a permis d’en dire plus sur le rapport avec les résidents, en prenant davantage en compte leurs souffrances sans vouloir absolument trouver la solution (voire trouver à combler son manque). Elle établira notamment un lien pertinent entre une pulsion orale d’un résident et des questions par rapport à la sexualité : « il est envahi au niveau du corps » dira-t-elle. Là aussi je pense que Viviane a déplacé son champ de vision, a fait un pas de côté.

Si Viviane est au travail sur ces questions professionnelles, c’est parce que cela se joue dans un espace, dans un lieu défini et le superviseur tient le rôle de tiers extérieur et d’écoute : c’est une affaire de cadre et de transfert.

L’histoire avec cette équipe mérite d’être contée pour montrer que le transfert est essentiel mais pas sans réflexion par rapport à la demande.

Il y a 2 ans, j’ai été sollicité par un centre de formation de travailleurs sociaux pour animer un temps de formation continue sur la maladie mentale. J’ai donc passé 4 jours avec des professionnels venant d’équipes diverses. Trois des membres de l’équipe de la structure précédemment citée étaient présents (le 4 ème professionnel de l’équipe a été embauché par la suite). Mon intervention leur a beaucoup plu et selon leur dire « les a beaucoup aidés au quotidien ». Ils savaient que j’intervenais auprès d’équipe en supervision et quelques mois plus tard je suis sollicitée par le président de l’association qui souhaite mettre en place des temps d’analyse de pratique à la demande de l’équipe. Il va s’avérer que mes tarifs ne correspondent pas à leurs moyens (surtout qu’il y a des frais de déplacement assez important). Le type de structure nouvelle qu’on pourrait appeler « domicile collectif ou partagé » me paraît intéressant et je fais une proposition de tarif plus bas. Hors, le président a déjà trouvé une autre psychologue et s’est engagé.

Six mois plus tard, j’ai un nouvel appel. Cela s’est mal passé avec l’autre psychologue, l’équipe veut travailler avec moi.

La demande de l’équipe est à la fois du côté d’un soutien, d’un travail à élaborer, mais le lien avec la formation dispensée un an plus tôt est présent. Ils souhaitent aussi que j’apporte du savoir comme dans la formation. Je leur signifie que je n’ai pas le même rôle et que je veux bien intervenir, mais sur une instance de supervision : je pourrais apporter quelques éléments théoriques, mais toujours en partant de leur parole et que nous travaillerons sur la relation qu’ils établissent avec les résidents. L’équipe est d’accord. C’est ainsi que mon travail avec cette équipe a commencé. Je suis vigilante avec ces professionnels car dans leur demande, je sens un « nous ne savons pas, dîtes-nous », le sens de mon accompagnement est de les aider à élaborer un savoir de leur côté. Je ne leur dis pas que je ne sais pas, mais je ne leur dis pas non plus que je sais, je les aide en reprenant certaines expressions formulées (vous dîtes être maternante et avoir du mal à supporter sa souffrance, il y a donc quelque chose d’impossible dans cette relation ?), en sollicitant leurs observations (est-ce que vous repérez des moments où la personne est plus apaisée ?), en questionnant la relation avec les personnes accompagnées, mais aussi en apportant quelques éléments théoriques qui permet de lire la pratique (l’importance de l’activité comme intermédiaire à la relation…).

Très souvent, les demandes des équipes sont du côté du « je ne sais plus quoi faire, qu’en pensez-vous, qu’est-ce que je dois faire, je suis sur le point d’arrêter, entendez ma détresse, aidez-moi… ».

Le lien est clair avec ce que nous avons vu en première partie : le sujet est manquant et dans le transfert, le superviseur est sollicité du côté du savoir qui permettrait de tout résoudre et donc de combler ce manque.

Dernièrement, une stagiaire AMP me sollicite lors d’un temps de formation : « Dites-moi ce que je dois faire avec cette personne âgée ? Elle parle à chaque fois de la mort, qu’elle a fait son temps… j’ai beau lui répondre, lui trouver les choses positives qui peuvent la retenir ici (ses enfants, ses petits enfants, sa maison…), elle continue. A chaque fois que j’interviens à son domicile, elle parle de sa mort prochaine », « Mais que veut-elle que je lui réponde ? »

Je m’adresse à elle tout en poursuivant ma réflexion sur ce qui se passe dans une relation, sur ce que chacun peut attendre de l’autre, lui supposer, ce qu’on veut apporter à l’autre… D’une façon un peu agressive, elle m’interpelle à nouveau : « mais concrètement qu’est-ce que je dois faire ? » et, s’adressant au groupe : « Si vous avez plus d’expérience que moi, est-ce que quelqu’un peut me répondre concrètement ? ». Je lui réponds que « les choses ne sont pas si simples. Ecoutez, laissez vous emporter dans la réflexion dans un premier temps ». Elle s’apaise et consent à m’écouter, je poursuis mon propos, de la difficulté quand on est pris dans une demande qu’on suppose à l’autre, j’illustre par une vignette clinique…

Au bout d’un certain temps elle prend la parole : « Je pourrais tout simplement l’écouter et ne pas en faire un problème que je dois absolument résoudre ». En peu de temps, elle a compris l’essentiel, je ne m’attendais pas à cette réponse aussi rapide, j’ai été impressionnée, lui ai-je trop soufflé la solution ? Est-ce que cela aura des effets pour d’autres situations ? C’est toute l’énigme de ce semblant d’efficacité de la parole. Cela n’a pas forcément les effets là où on les attend, et quand on pense avoir tiré un fil avec une équipe, on s’aperçoit lors d’une autre séance que ce qui a été abordé n’a pas forcément eu des effets ou que les effets ne sont pas forcément là où on les attendait, cela se tricote chez l’autre, rien n’est contrôlé. La demande de savoir reste présente afin d’aider à l’élaboration, de permettre que le savoir se construise de leur côté. Ma place est plutôt une place vide qui ne bouche pas la demande par un savoir tout fait mais qui interroge plutôt, qui permet le questionnement. Avoir cerné cela m’a dégagé de certaines demandes.

Car certaines exigences d’équipe sont assez « féroces ». Dernièrement, j’ai eu un entretien avec un directeur qui me signifiait que les professionnels ne souhaitaient pas être interrogés sur eux-mêmes, mais plus avoir des éléments pour pouvoir accompagner au mieux les adolescents… J’ai tenu à préciser qu’on ne peut faire l’impasse du relationnel et de ce qui se joue entre les personnes pour pouvoir accompagner au quotidien et que, dans un espace de supervision, c’est le professionnel qui est au travail.

Je n’aurais pas su me positionner comme cela avant cette formation sur la supervision. J’aurais dit oui et me serais retrouvé en porte-à-faux entre ce que je peux apporter, comment je travaille, et la demande de l’équipe. Je n’aurais sans doute pas ce contrat, mais à quel prix me serais-je mis dans cette situation qui risquait d’être insoutenable, d’autant plus que l’équipe avait souhaité arrêter avec le dernier superviseur car « il les ramenait à leurs propres questionnements ».

Sur la question de la demande que je trouvais au départ complexe, la formation et ce travail m’a permis de m’en déloger. Je cerne donc plus ma place, le désir qui m’anime et donc ce que je peux apporter à une équipe. La question se pose aujourd’hui beaucoup moins du côté du savoir et plus du côté du positionnement professionnel, de ma place symbolique. Je suis beaucoup plus à l’aise pour interroger cette demande, pour me situer auprès des professionnels ou pour refuser un contrat, ce qui m’était plus problématique avant. A l’instar de ce que je travaille auprès des équipes, j’ai également saisi l’impossible de mon métier et me suis déplacée : de l’impuissance à l’impossible, « de l’incapable à l’inexorable » 26 .

Une fois la demande plus ou moins cernée, quelles sont les conditions qui permettent l’élaboration ?

Pour favoriser l’élaboration au travers de la parole, les trois temps envisagés par J. Rouzel ont été d’une aide précieuse. Au départ un peu plaqués, j’ai progressivement retrouvé mon « tour de main » en introduisant ces nouveaux outils.

Les interventions de I. Pignolet De Fresnes m’ont également mise au travail. Notamment sur les ressentis. Je m’écoute davantage et là aussi s’est opéré un déplacement.

Avec certaines équipes le changement a été probant.

Tout d’abord, le fait d’instaurer trois temps structurés a changé l’ambiance générale de la supervision.

Une équipe a notamment accueilli cette nouvelle organisation avec beaucoup d’intérêt. En effet, dans cette équipe les professionnels apportent énormément de réflexions, d’observations, de questions. C’est toujours pour moi un plaisir de les accompagner lors des temps de supervision, même si je suis souvent fatiguée à la fin des séances. Le fait de structurer ce temps a permis une réelle écoute et un apaisement. Au lieu d’avoir à rappeler régulièrement qu’il est important de s’écouter et de laisser l’autre aller jusqu’au bout de sa parole, je l’ai instauré, et cette règle est venu comme un soulagement pour tous (participants et superviseur).

Ces outils de la formation m’ont également aidé par rapport à la demande d’une équipe que j’avais du mal à cerner. Cela faisait quelques mois que j’accompagnais ces infirmières et aides soignantes à domicile. Au départ, personne ne voulait prendre la parole. Les professionnelles disaient vouloir ce temps d’analyse de pratique mais la prise de parole était très difficile. Lors d’une séance, plusieurs professionnelles ont proposé que j’amène un thème à chaque séance, que cela leur faciliterait la prise de parole. Pourquoi pas ? me suis-je dit, me laissant ainsi « embarquée » à dédouaner l’autre de sa difficulté à prendre la parole. Une parole cela ne fait pas que se donner, elle demande souvent des efforts pour être prise. Et elle dépend sans doute du transfert qui s’opère avec le superviseur. Je n’ai pas assez réfléchi avant d’accepter. Evidemment, au bout de quelques séances, personne n’était satisfait, je trouvais que je bricolais un dispositif bancal, je m’ennuyais et les professionnelles également. La formation m’a aidé à cerner l’impasse dans laquelle je m’étais engouffrée, à mettre des mots sur cette situation. J’ai ainsi pu me positionner autrement. Je me suis décollée du fait que cela ne pouvait pas fonctionner avec toutes les équipes et que je pouvais très bien « lâcher » ce contrat. Ainsi, j’ai pu en parler avec l’équipe et de manière plus assurée, leur signifier que je ne proposerai plus de thèmes et instaurer les trois temps qui allaient, à partir de ce jour, organiser les séances de supervision. Le changement a été probant, tout le monde a accueilli avec enthousiasme cette proposition et depuis chacun prend la parole.

Ces conditions réfléchies sont donc aidantes pour les participants, mais aussi pour moi en tant que superviseur. Depuis cette formation, je suis plus attentive, je me sens plus outillée pour entendre et plus assurée pour suivre mes intuitions.

Je suis plutôt réactive et je parle beaucoup en général. La clinique me met obligatoirement au travail par rapport à la demande, à la prise de parole, au fait de ne pas comprendre trop vite. Je pense que le travail avec les équipes est du même acabit que la clinique individuelle. Je ne me rendais pas compte - même si j’en avais quelques intuitions, ce n’est pas pour rien que j’ai choisi cette formation – à quel point le travail de superviseur est proche de la clinique. C’est bien mon travail de clinicien que j’ai interrogé tout au long de la formation et dans l’élaboration de cette monographie. Comment permettre à l’autre d’élaborer un savoir sur ce qui lui arrive ? Le savoir n’est pas de mon côté, même si c’est sur cette croyance que la relation s’établit. Laisser la personne parler sans intervenir, sans reboucher par un savoir ce qui est en train de s’élaborer, permet à l’autre d’élaborer un savoir, de s’entendre dire, comprendre autrement, construire sa propre vision de la situation. Le premier temps de la supervision est ici précieux.

Avant la formation je faisais également en sorte que les personnes puissent parler sans qu’on les interrompe, mais ma position n’était pas aussi réfléchie. Aujourd’hui, je peux expliquer l’importance de ne pas répondre. Notamment, avec des professionnels qui ont du mal à ne pas prendre la parole lors des deux premiers temps de la séance, je peux aujourd’hui leur expliquer la spécificité d’un temps de supervision, qu’il ne s’agit pas d’un temps de réunion où on discute, où on se répond d’emblée, mais un temps pour construire sa pensée. Il ne s’agit pas de se répondre mais de s’entendre : les uns qui entendent les autres et les uns qui s’entendent eux-mêmes. Je suis garante des conditions pour que ce travail s’accomplisse. Cela n’empêche pas le débat d’idée dans un troisième temps et l’apport de réflexions théoriques et pratiques de ma part. Mais, dans un premier temps, chacun s’est écouté et s’est empêché de comprendre trop vite.

Pour moi, en tant que superviseur, les deux premiers temps me protègent plus amplement de la suggestion.

« Pour Lacan la dimension de la suggestion apparaît dès lors que le sujet adresse une demande à l’analyste – le besoin à l’état brut, contraint chez le parlêtre à passer par la grille du signifiant, reste soumis à la demande. L’analyste entend la demande sur deux plans : demande ponctuelle adressée au semblable, et demande d’être reconnue par l’Autre. La règle d’abstinence préserve la distinction de ses deux plans ; du fait que le psychanalyste ne répond pas à la demande ponctuelle, le transfert prend son essor en tant que « champ ouvert du fait de la possibilité d’une articulation signifiante » (Séminaire V, Les formations de l’inconscient) qui engage le sujet dans la reconnaissance de son désir. Quand cette dimension du signifiant est éludée, la praxis analytique se rabat sur l’exercice d’un pouvoir (La direction de la cure in Ecrits, 1966). » 27

On retrouve clairement ces deux formes de demande dans la prise de parole d’Emeline, « je ne sais plus quoi faire » adressé au formateur et « à quoi je sers ?» adressé à l’Autre. Cette prise (ou emprise) dans un idéal professionnel est très courant chez les professionnels de l’action sociale (« en tant qu’assistante familiale, je suis là pour soulager », « rendre heureux » voire réparer l’enfant…). Et il appartient à Emeline de faire elle-même le lien avec un Idéal du Moi à quoi cette situation fait écho (être à la hauteur de quoi et par rapport à qui dans son histoire).

Le fait de ne pas répondre, mais de laisser Emeline déplier sa parole, l’aide à se déplacer, à s’entendre. Pour autant, j’oriente Emeline, je fais une interprétation à la fin de sa prise de parole. D’une part, il ne s’agit pas d’une séance de psychanalyse, nous sommes dans un cadre professionnel, donc je relance la parole sur ce qui est l’objet de ce cadre : la relation avec la personne accompagnée, ici l’enfant. D’autre part, il ne s’agit pas non plus de ne rien dire, mais d’aider Emeline à cerner quelque chose de ce qu’elle a dit. Je lui fais donc part de ce que moi j’ai entendu, laissant Emeline face à une énigme.

L’interprétation a pour but « de faire surgir un sens nouveau au-delà du sens manifeste que peut présenter un rêve, un acte manqué, voire une partie quelconque du discours du sujet » 28

Les mots employés par Emeline sont si similaires, qu’elle parle d’elle et de sa situation professionnelle ou qu’elle parle de la situation de l’enfant, qu’il convient de le lui faire remarquer.

Se laisser guider par les mots de l’autre, ne pas intervenir et prendre note de ce qui se dit m’a permis d’amplifier mon écoute. Mettre en place ces trois temps et en saisir le sens m’a aidé dans mon positionnement professionnel.

Pour autant, il ne s’agit pas de plaquer une méthode. Je garde toute la souplesse qui permet de modifier de temps en temps les séances. Par exemple, auprès de l’équipe précédemment citée, un temps de « comment allez-vous ?» a également été bien accueilli. Sur le même principe d’écoute, chacun a pu dire ce qu’il ressentait actuellement. J’avais repéré des traits tirés, quelques mots témoignant de lassitude… les problématiques liées aux conditions de travail ont majoritairement été abordées. Ce temps a réenclenché une dynamique d’équipe (selon leurs dires). C’est une instance de régulation que j’ai proposé sans en être vraiment consciente sur le moment, c’est dans l’après-coup que j’ai pu l’analyser comme telle.

Ces deux pratiques : la supervision et la régulation ne sont pas toujours séparées. Si j’interviens essentiellement sur des temps de supervision, il est courant que des problématiques au sein de l’équipe viennent court-circuiter le travail d’élaboration. Il me paraît important de s’inquiéter aussi de cela et d’aider les professionnels à cerner ce qui les encombre dans ces moments difficiles. Si je le fais de temps en temps dans ma pratique, je ne peux pas dire que ce soit vraiment réfléchi. C’est une autre énigme que je ne manquerai pas de mettre au travail ces prochaines années.

« Hâtez-vous lentement ; et, sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage : polissez-le sans cesse et le repolissez ; ajoutez quelquefois et souvent effacez. » Boileau Nicolas, extrait de l’Art poétique, 1674.

CONCLUSION

Afin de réfléchir à ma fonction de superviseur, m’est venue cette anecdote qui m’a surprise au vu du changement qui s’est opéré dans la relation entre Emeline et Nora.

Par rapport à mes différentes expériences de supervision, je constate que les effets ne viennent pas forcément là où je les attends. Parfois, le fait de travailler un point important avec certains professionnels m’amène à penser que cela va avoir des répercussions : un pas de côté, un déplacement, un changement dans la relation avec les usagers… et ce n’est pas assurément le cas. A l’opposé, quand je m’y attends moins, je suis parfois surprise par ce qui s’est élaboré. Souvent, c’est quand les professionnels ont mis au travail une question et non pas une réponse.

Cette énigme sur « l’efficacité » de la parole, j’ai voulu en témoigner au travers de mon expérience et des réflexions qui m’ont animée durant ses deux années de formation. Je suis venue en formation avec le souhait de travailler sur ma fonction de superviseur notamment vis-à-vis de la demande des équipes et je me suis mise au travail sur ce qui se joue dans ces instances de supervision, sur ce qui s’élabore.

C’est aussi dans cette croyance du côté du superviseur que quelque chose peut s’élaborer, qui crée les conditions de « parolisement ».

Donc, il s’agit en effet de parler mais dans un lieu où les conditions sont réunies pour faire émerger des questions. La parole est le quotidien du superviseur et il est garant des conditions pour que la parole circule et puisse se déposer, que chacun puisse s’entendre là où il en est dans ses propres questions. D’où la réflexion autour de la demande : aller au-delà de la demande de savoir adressée au superviseur et se positionner non pas comme un « autre sujet mais un vide qui le confronte à son propre vide au lieu de lui offrir des bouchons illusoires pour son manque-à-être » 29 .

Sans confondre l’espace de supervision avec celui de la cure, il s’agit de s’enseigner de la psychanalyse qui nous pose les bases théoriques sur le parlêtre et le manque-à-être de chaque sujet. Ces questions sont tellement récurrentes dans les supervisions qu’on ne peut faire l’impasse de ce que nous ont enseigné Freud et Lacan. Le transfert s’adresse à cet autre qu’est le superviseur, celui-ci incarne cette place, mais il ne s’agit pas de se leurrer et de se prendre pour un superviseur qui a une super vision. Si j’ai confié également ma mise au travail sur mes propres questions (et je n’ai pas attendu la formation pour mettre au travail ces questions), c’est pour montrer que le superviseur a fait lui-même l’épreuve de cet impossible parce que, comme nous l’a enseigné Freud, et Rouzel lors de cette formation, la formation psychanalytique se vit à même le corps.

Ce n’est pas toujours facile et je pense que je serais encore « embarquée ». Des lieux sont donc nécessaires au superviseur pour se déloger du savoir, trouer ce savoir qui parfois comble et encombre. Cette formation et ce travail d’écriture ont eu pour moi cette fonction. Diverses instances sont donc à préserver : la formation, l’écriture, le contrôle, la cure, les cartels… De nombreuses questions sont aujourd’hui plus claires au moins dans leur formulation mais cela me mènera sans doute ailleurs et à d’autres énigmes

Donc, sans cesse sur le métier il convient de remettre l’ouvrage afin de continuer à tisser ma pratique, non pas avec l’idée que l’on peut exceller ou tout en comprendre, mais plutôt en visant une ouverture.

BIBLIOGRAPHIE

BRAUNSTEIN Nestor , La jouissance, un concept lacanien , Point Hors Ligne, 1992.

CHEMAMA Roland, VANDERMESCH Bernard, Dictionnaire de la psychanalyse , Editions Larousse-Bordas, 1998.

LACAN Jacques, Ecrits , Editions du Seuil, Paris, 1966.

LACAN Jacques, Le séminaire, Livre I, Les écrits techniques de Freud , Editions du Seuil, 1975

LACAN Jacques , Le Séminaire, livre III, Les psychoses , Editions du Seuil, 1981.

LACAN Jacques, Le séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse , Editions du Seuil, Paris, 1973.

LEFORT Rosine, LEFORT Robert, « L'accès de l'enfant à la parole condition du lien social » , Bulletin du Groupe petite enfance , n°10, Editions Agalma, 1997.

MALEVAL Jean Claude , La forclusion du Nom-du-Père , Seuil, 2000.

PETITCLERC Jean-Marie , Enfermer ou éduquer , Dunod, Paris, 2007.

ROUZEL Joseph , La supervision d’équipes en travail social, Dunod, Paris, 2007.

SYLVESTRE Michel, « L'autisme infantile », Bulletin du Groupe petite enfance, n°10, Editions Agalma, 1997.

La question de la demande et donc, de ma place de superviseur vis-à-vis de cette demande, a été centrale tout au long de la formation et de ce travail. Permettez-moi alors d’illustrer par cet extrait classique, mais néanmoins efficace, du petit Prince

Cette question de la demande et du positionnement du superviseur : comment aider le professionnel à élaborer ses questions et à trouver ses propres réponses ?

Bernard TROTEREAU

« S’AUTORISER »

De l’écrit

J’ai toujours eu beaucoup de difficulté à écrire. A cela s’ajoute une propension à faire au dernier moment ce que j’ai à faire. Alors que pour arriver à écrire je sens bien qu’il s’agirait justement de m’y mettre assez tôt pour que les mots se déposent, les uns après les autres, et avoir encore le temps de relire, et reprendre, un écrit finalement jamais tout à fait terminé.

J’ai lu il y a quelque temps avec un grand intérêt « L’homme Moïse et la religion monothéiste », livre à part dans l’œuvre de Freud, « roman historique », où la clinique et la théorisation semblent céder la place à l’histoire et l’ethnologie, pour s’y imbriquer ensuite d’une façon unique. Ce livre contient trois essais, trois manières d’aborder le sujet, trois temps dans le discours, et au sein de chacun d’entre eux un lent et profond travail de recherche et de grattage des faits et du sens. Ce questionnement avide sur l’homme et l’origine de la religion m’apparait comme un modèle de travail intellectuel, dont le caractère osé et inédit des choix n’est pas la moindre qualité. Si cet ouvrage, par les critiques historiques ultérieures, nous rappelle que la vérité n’est pas une , il nous démontre également que l’interprétation est une vérité.

De la psychanalyse

Lire – réellement – Freud est d’ailleurs une expérience récente pour moi, qui ait découvert la psychanalyse directement à partir des concepts lacaniens, amenés de façon – trop ? – séduisante par un professeur de pédagogie passionné. Si ces apports ont su, grâce également à une expérience évoquée plus loin, et grâce aussi à une analyse débutée alors, me faire aborder mon travail éducatif par l’angle du désaisissement, il leur manquait ce qui me semble être le corps et la matière (les bases d’une formation philosophique ?) me permettant d’aborder au cœur la théorie psychanalytique.

Je suis alors devenu un amateur de [la] psychanalyse, et non un professionnel – s’il y en a, d’ailleurs, même les analystes – et je me demande aujourd’hui ce qui peut m’autoriser à animer des groupes de supervision (en travail social), si ce n’est peut-être, justement, de m’appuyer sur ce qui me manque pour le faire.

De l’insatisfaction

N’est-ce pas une insatisfaction qui m’a mené à cette formation de superviseur, insatisfaction rencontrée auprès des – pour moi beaucoup trop – nombreux intervenants différents qui se sont succédé pour animer les séances d’analyse de la pratique dans le service de prévention spécialisée où je travaille depuis 12 ans.

Mais encore :

Insatisfaction de n’avoir jamais retrouvé le travail – que j’ai envie d’appeler inaugural – d’écoute et d’interprétation auquel j’ai pu participer pendant 6 mois, il y a bien longtemps maintenant, lors d’un stage en hôpital de jour où intervenait un psychiatre-psychanalyste.

Insatisfaction vis-à-vis de moi-même, de n’avoir pas poursuivi le travail d’écriture et de réflexion entrepris alors, alors qu’en apprenant le métier d’éducateur, j’apprenais d’abord à reconnaître mon impuissance.

Insatisfaction de ne pas trouver dans l’institution dans laquelle je travaille, et dans l’analyse de la pratique qui y est proposée, les garde-fous permettant aux éducateurs de se déprendre vraiment d’un statut imaginaire qui prend la figure du sauveur : « quand les jeunes n’ont plus d’autres personnes à qui s’adresser, nous répondons présents ; lorsque les autres institutions n’assurent plus leur mission, nous intervenons ; etc. ».

Insatisfaction de voir des séances d’analyse de la pratique peu à peu désertées, rien ne retenant ceux qui se sont senti bousculés ou se sont juste ennuyé.

Insatisfaction de voir une « consommation » d’intervenants, choisis par les équipes après une rencontre-présentation qui ressemble à un marché, sans par ailleurs que le sens de cette instance ait été réellement précisé.

Insatisfaction, dans tant d’institutions qui ne sont pas orientées vers le soin, de voir laissée de côté la dimension de l’inconscient, de voir le symptôme réduit à l’état de signe, et le psychisme traité uniquement sur le versant pathologique.

Insatisfaction de voir des services fiers d’offrir une « prise en compte de l’enfant dans sa globalité », sans voir la charge totalitaire et enfermante qu’une telle expression peut transporter.

Insatisfaction de voir certains de ces services choisir pour animer les séances d’analyse de la pratique des intervenants multicartes ou touche-à-tout, « qualité » qui serait gage de compétence et de liberté face à une psychanalyse qui fait encore peur.

Insatisfaction de ne pas prendre suffisamment de temps pour lire, quand je lis de ne pas suffisamment comprendre, quand je comprends de ne pas être toujours capable d’expliquer, quand j’explique de ne pas prendre suffisamment le risque de défendre.

Ces insatisfactions, et bien d’autres encore, ont fini par me remettre au travail : reprendre une analyse, essayer de lire, fréquenter un groupe psychanalytique, en fait je pourrais dire : commencer à assumer réellement ce choix intellectuel.

Du désir

A force d’insatisfactions, une machine enfouie profondément s’est remise en marche, la machine du désir, la machine du désir de savoir.

Plutôt que ce terme de machine, d’ailleurs, je préfère celui de machinerie, qui renvoie au spectacle, au semblant du théâtre, à ces tissus mouvants qui font voir la mer calme ou déchaînée, à ces merveilleux bricolages qui font apparaître tour à tour un navire, un château, ou le plus sombre de la forêt.

Cette magie, cette fantaisie, est devenue la grande absente du secteur médico-social, centré sur des projets de plus en plus définis, de plus en plus cadrés, aux marges de plus en plus réduites, laissant si peu de place à l’aléatoire, à l’imprévu.

Je crois que c’est cette impulsion, cette possibilité d’étincelle, de déclic, que j’ai envie de transmettre, de rendre possible, en abordant la possibilité d’animer des groupes de travailleurs sociaux en supervision. Animer : donner vie à leur propre désir ? En tout cas, s’il n’y a de travail éducatif que par le désir de l’éducateur, je ne vois pas d’autre voie.

Je vais me retrouver de l’autre côté de la barre – celle qui sépare signifié et signifiant ? – face à des professionnels eux-aussi insatisfaits, en attente. Il s’agira de faire en sorte qu’à leur tour ces insatisfactions puissent devenir le moteur de leur travail, de leur désir.

De la supervision

L’attente des professionnels en supervision-analyse de la pratique, notamment au démarrage d’un groupe, est souvent très importante. C’est ce que j’ai pu voir dans les groupes où j’ai participé, c’est ce que j’ai entendu de la bouche de différents intervenants. Attente à l’échelle des difficultés qu’ils rencontrent, mais aussi de l’absence dans les institutions de lieux de parole suffisants ou fonctionnant suffisamment bien.

La dénomination d’analyse de la pratique, souvent utilisée, vient en partie prêter à confusion sur son contenu : c’est le lieu où l’on vient parler des situations difficiles, évoquer les relations avec les usagers-patients, mais aussi attendre des réponses : « et maintenant qu’est-ce que je dois faire avec elle-lui » ; le lieu où l’on voudrait construire sa pratique, prendre des décisions, interroger le fonctionnement de l’institution, etc. Or tout ne peut pas être traité dans la même instance, tout n’est pas possible. Ce qui se passe en supervision a souvent à voir avec une question de places ou de limites, de distance ou de différence ; il ne s’agirait donc pas que cela vienne remplir, ou colmater.